Ada beberapa hal yang mendorongku untuk kali ini menulis tentang rumah. Barangkali ini memang sekedar penyakit lama yang menjangkitiku setiap enam bulan sekali, ini juga tentu saja dipicu oleh pengalaman perjalanan liburanku bersama teman-teman barusan.

Rumah bagiku idealnya haruslah berkonotasi positif, suatu tempat yang sejuk, nyaman, tempat aku selalu merasa aman, dan juga tempat-tempat kenangan yang hampir lenyap ditelan kelupaan akibat segala problem, singkatnya rumah juga harusnya bisa berfungsi sebagai ekstasi untuk hidup. Mungkin tak banyak orang yang merasa harus membuat suatu idealisasi tentang rumah serumit dan sereseh diriku, mungkin juga banyak yang sudah merasa dan bisa juga karena terbiasa mengkonotasikan sebuah rumah cukup sama dengan kamar tidur mereka, dunia kecil mereka yang ditata sesuai pemenuhan keinginan mereka, atau ada juga yang hanya menganggap rumah ideal sebagai tempat untuk orang lain, untuk tamu-tamu mereka yang pada gilirannya hal itu akan mendatangkan kenyamanan tersendiri untuk dirinya. Apapun pendapat mereka tentang idealisasi sebuah rumah, ada sebab tersendiri yang membuatku ingin menulis tentang rumah.

Melihat dan membayangkan bagaimana mereka, para teman-teman mampir dan menjenguk rumah mereka beserta isinya serta para anggota keluarga mereka, terus terang saja sempat menimbulkan kegundahan di pikiranku. Dimana sebenarnya rumahku? Dimanakah itu sebuah tempat yang dapat membuatku merasa tenang dan aman, dan bisa melakukan apa saja sebagaimana apa adanya karena aku adalah si empunya tempat itu, serta tak lupa sebuah tempat dimana semua memori masa lalu terendap dan terserap di dalam setiap sudut, permukaan dan barang-barang di dalamnya? Tempat kost ini tentu saja tak dapat memenuhi persyaratan itu, terlalu dini untuk dapat membuat tempat ini bisa disebut sebuah rumah karena di sini ada kalanya masih sering membuatku merasa asing.

Rumah yang sekarang ditempati oleh mama, banyak yang mengatakan disitulah sebenarnya rumahku. Tapi rumah itu sekarang juga terasa agak asing untukku. Mungkin memang aku tak pernah mempunyai rumah… mungkin aku terlalu sering berpindah-pindah tempat tinggal, rumah di Nusukan, Sumpah Pemuda, Pucangsawit, Tambora, Rungkut, Solo Baru, Kutisari, atau disini di Siwalankerto (Surabaya) dan aku rasa akan terus bertambah panjang lagi daftarku namun hanya beberapa yang dapat aku sebut dan rasakan sebagai rumah.

Rumah di Nusukan adalah rumah pertamaku, rumah yang mungkin cukup bersejarah dan penuh dengan warna. Kedua orang tuaku lebih menganggap rumah itu sebagai masa lalu yang kelam dan harus sebisa mungkin dilupakan, pada kenyataannya memang mungkin lebih banyak cerita sedih dan pengalaman buruk yang terjadi disana. Hanya saja karena aku masih terlalu kecil untuk dapat merasakan kesedihan-kesedihan itu. Perampokan, pertengkaran-pertengkaran, banjir, perjuangan, kebangkrutan, penghinaan, nearly death experiences, dan kemiskinan, semua itu yang lebih dominan diingat dan dirasakan terjadi sepanjang keluargaku menempati rumah itu. Mungkin beberapa kakakku yang telah cukup besar saat itu juga merasakan hal yang sama. Sebaliknya aku hanya bisa mengingat masa kecilku yang berwarna-warni di rumah dan juga di kampung itu. Ingatan masa kecil, itu juga sebenarnya yang sangat aku harapkan ada di tempat yang kusebut rumah, apapun pengalamannya. Baiklah kini pertama-tama biar aku mulai bercerita tentang tempat itu menurut ingatan masa kecilku.

Rumah pertamaku itu ada di sebuah gang berukuran sedang, kira-kira pas bisa dilalui 2 buah mobil, jalanannya tak beraspal hanya tanah lempung yang tentu saja becek bila hujan. Gang itu cukup padat penduduknya, terdiri dari berbagai macam manusia dari berbagai latar belakang walaupun rata-rata semua mempunyai predikat yang sama, keluarga sederhana dan bahkan miskin. Aku tak tahu sejak kapan keluargaku pindah di rumah kontrakan itu, aku rasa sudah cukup lama sebelum aku lahir atau bisa saja itu adalah rumah pertama setelah kedua orang tuaku menikah. Pantaslah kalau kami sudah cukup mengenal dan dikenal oleh tetangga-tetangga di sekitar kami, lagipula siapa yang tidak mengenal ibuku yang memang suka ngobrol dan bertandang ke rumah tetangga dimanapun itu, atau siapa juga yang tak kenal ayahku, pria yang selalu berpakaian sama setiap harinya, dengan semua atribut dan ciri khasnya yang mungkin sudah sangat jarang ditemukan kembarannya meskipun itu dua puluhan tahun yang lalu. Beberapa nama masih bisa aku ingat sampai saat ini, mbak Endang dan mas Sehono, orangtua dari Endar dan Diah, rumahnya tepat di samping kami. Endar adalah salah satu teman baikku saat itu, matanya besar dan melotot, badannya kurus, rambutnya berjambul di belakang tepat di bawah unyeng-unyengnya, sama juga seperti potongan rambutku. Ia lebih tua satu tahun di atasku, tapi tak menghalangi kami untuk selalu bermain sama-sama, main bola, gundu, kejar-kejaran dll. Terakhir kali kudengar kabarnya adalah saat ia masih baru saja masuk di SMP. Tak hanya dia saja temanku, masih banyak anak-anak kecil lain seumuran dan seukuranku yang sayangnya hampir semua aku lupa namanya. Ada yang kalau tidak salah namanya Didik yang rumahnya di sebelah mbah Mitro, 30 meter dari rumah kami, usianya lebih kecil kira-kira setahun dariku, tak banyak yang kuingat dari dia kecuali kulitnya yang hitam yang setelah mandi selalu dibedaki tebal dan agak sembarangan oleh ibunya, yang mungkin juga kadang ditiru oleh ibuku. Ada juga Roni, yang bergigi ompong, suka berteriak-teriak dan selalu berkeringat. Tian yang tinggi, mas Iwan anaknya Pak Kus, Tiong Ek adiknya Tiong An yang tidak begitu aku sukai. Nama-nama lain juga masih bisa diingat oleh otak pelupaku ini dengan baik. Bu Kat ibunya mbak Tik yang rambutnya sangat panjang sampai ke pantat, rumahnya di depan rumahku. Salah satu rumah yang dulu suka kukunjungi karena sangat dingin dan banyak majalahnya terutama Hai dan Ananda yang ada komik bersambung Storm nya. Kenapa juga aku suka komik itu adalah karena cara menggambarnya yang banyak mengekspos lekuk-lekuk tubuh tokohnya termasuk yang wanita, satu hal yang kini mungkin sudah sangat awam terjadi di dalam dunia perkomikan yang dibaca oleh anak-anak generasi sekarang.

Rumah kami mungkin banyak yang mengatakan jelek atau bahkan ada seorang yang bilang tidak layak untuk ditempati. Namun entah kenapa sampai sekarang aku tidak pernah ingat kalau tempat itu jelek dan membuatku malu atau tidak kerasan tinggal disitu. Mungkin juga karena aku masih terlalu kecil saat itu, tapi setelah besar selanjutnya aku baru mulai sedikit menyadari bagaimana sebenarnya kondisi keluargaku saat itu. Meski aku tak pernah tahu mana yang benar.

Kenapa aku bilang rumah pertamaku di dunia itu, adalah rumah yang menyenangkan untuk masa kanak-kanak yang baru kusadari memang benar-benar bebas dan tanpa beban? Beberapa hal yang masih kuingat jelas: luasnya pekarangan belakang yang ditumbuhi oleh beberapa macam pohon seperti srikaya, mangga, pepaya, pisang, jambu air dan belimbing. Belakangan saat kira-kira kelas 1 SMP, terakhir kali aku ke sana, ternyata pekarangan itu sama sekali tidak luas dan jalan di depan rumah yang kini sudah menjadi reruntuhan itu juga ternyata kecil dan sedikit kotor dan pengap, apakah memang demikian yang terjadi sejak dulu ataukah lingkungan itu sudah berubah masih belum bisa kutemukan jawabannya. Masa kecil memang masa yang selalu menyenangkan, tak peduli seperti apakah sebenarnya masa yang kita lalui itu. Dunia dan alam pikiran waktu kecil seakan tak pernah dan memang tak pernah mengenal akan arti kesusahan dan kesedihan, semua ini merupakan salah satu contohnya.

Rumah tanpa kamar tidur, hanya beberapa ruangan bersekat triplek yang sekarang lebih sering dilihat di tempat-tempat pengungsian korban kerusuhan atau bencana alam, ruangan bersekat triplek itulah kamar tidur ayahku. Adalah ayah yang saat itu mencoba membuat kamarnya lebih nyaman dan besar dengan menempatkan cermin-cermin besar di sekelilingnya, hampir mirip seperti sebuah salon namun dengan sebuah ranjang besi yang katanya dibeli dengan harga lima ribu rupiah dan aku rasa itu juga adalah ranjang pengantin kedua orang tuaku. Ayah memang tidur sendirian, sangat berbeda dengan kamar orang tua-orang tua temanku yang lain, itu juga bisa jadi adalah salah satu penyebab kami anak-anaknya kurang akrab dengannya, tapi yang jelas itu disebabkan karena kedua orang tuaku sudah kapok dan kini harus segera menghindari kemungkinan untuk memiliki anak lagi. Kamar tidurku, yang bercampur dengan semua anggota keluarga minus ayah, ada di depan, di samping ruang tamu. Di sana ada dua ranjang besi susun semua berwarna hijau seperti juga ranjangnya ayah yang begini susunannya: ranjang yang agak besar, di bagian bawah ditempati oleh ibu, kakakku yang paling muda dan aku sendiri, di atasnya adalah kakakku yang pertama. Yang juga sangat kuingat adalah bagaimana ibuku selalu mengharuskan anak-anaknya yang hendak naik ke ranjang atas itu apabila di saat bersamaan ibu sedang tidur-tiduran di bawah, haruslah kami mengucapkan "misi mi" yang kami lakukan di setiap langkah kami menaiki anak tangga itu, namun dasar anak-anak, hal yang sebenarnya adalah suatu bentuk penanaman rasa hormat pada orang tua malah dijadikan bahan mainan, kami sering sengaja naik turun ke ranjang itu namun dengan tentu saja mengucapkan kata itu "misi mi, misi mi, misi mi…"sambil tertawa-tawa dan berganti-gantian naik turun di depan hidung ibu. Namun untunglah ibu masih bisa maklum dan menganggap hal itu adalah sebuah keisengan khas kanak-kanak saja. Ranjang atas itu juga adalah salah satu tempat favoritku karena aku sering menemukan makanan kecil di sampingnya sebab memang penghuni ranjang itu adalah satu-satunya saudaraku yang paling suka makan dan ngemil, itu normal sebagai gejala yang selalu menghinggapi anak perempuan ketika masuk ke masa remaja.

Ranjang kedua di kamar itu sedikit lebih kecil ditempati oleh dua kakakku yang lain, yang atas adalah kakakku yang kedua sedang yang bawah oleh yang ketiga. Ranjang itu nampaknya dibeli agak belakangan, karena buktinya sampai sekarang ranjang itu masih kuat dan masih digunakan oleh salah satu penghuni setianya yakni kakakku yang ketiga. Ranjang yang satunya juga masih digunakan oleh ibu walaupun dulu sempat ada ranjang lain yang dipakai ayah waktu ia terbaring sakit, namun ibu kelihatannya masih memilih untuk terus setia tidur di ranjang yang penuh cerita itu. Keluargaku dan terutama ibu memang nampaknya adalah orang yang sangat menghargai sejarah dan selalu sayang untuk membuang atau mengistirahatkan suatu barang atau perabotan rumahnya betapapun keadaannya, selain karena tidak begitu mudah bagi kami untuk membeli yang baru, namun uniknya hal itupun berlaku bagi barang-barang remeh lain seperti selimut, sprei, tutup makanan, piring, wajan, panci, rantang atau yang lainnya

Kamarku berwarna biru muda dengan cat yang kusam, sebagian dari catnya ada yang sudah mengelupas tapi yang menarik adalah hiasan di dindingnya, terutama di samping bagian dalam dari ranjang-ranjang kami. Bekas-bekas noda darah nyamuk yang begitu banyak bertebaran itu adalah ciri khas dari kamar yang ditempati ibu. Aku merasa kalau noda-noda darah itu adalah suatu bentuk prestasi dari ibu yang telah dengan gigih menghalau serbuan nyamuk yang akan menyerang anak-anaknya, aku juga merasa itu lebih indah dan menimbulkan inspirasi daripada gambar-gambar kalender artis yang suka ditempel oleh ibu di sekeliling kamar kami, juga selain piagam-piagam penghargaan yang kebanyakan adalah piagam juara kelas yang diperoleh kakakku yang pertama selama ia di sekolah dasar. Orang tuaku mungkin memasangnya untuk memacu anak-anak yang lain supaya mencapai prestasi yang sama, meskipun waktu tiba giliranku meraih dan mendapat piagam-piagam yang sama, tradisi pemajangan piagam itu sudah tidak dilakukan lagi. Kamar itu, sebagaimana ruangan lain di rumahku, tidak berubin namun hanya disemen namun hal itu malah membuat rumah kami terasa lebih sejuk walaupun terlihat kotor. Itu juga sempat membuat ayah menetapkan peraturan bagi anak-anaknya yakni wajib bersandal, dan persis sama seperti tingkah orang-orang dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, kami anak-anak juga hanya menuruti peraturan itu sebatas bila ayah ada di rumah sementara ibupun tenang-tenang saja melihatnya, jadilah hal ini, setiap kami mendengar bunyi vespa ayah mendekat, segeralah berebutan kami mencari sandal untuk dipakai, persis seperti pengendara motor yang segera memakai helm atau pengendara mobil yang segera mengenakan sabuk pengaman bila mereka mencium adanya tanda-tanda kehadiran polisi.

Sebagai anak-anak, kamar tidur tentulah merupakan bagian rumah yang paling akrab dan akan selalu dikenang. Beberapa kejadian menarik dan tak terlupakan memang sering terjadi di kamar itu antara lain: peristiwa dimana kakakku yang keempat saat masih bayi, nyaris berada dalam bahaya karena ibu yang kebetulan agak lalai meninggalkannya sendirian saat tidur untuk pergi membeli sesuatu, dan yang membuat masalah adalah ia meninggalkannya dengan seekor anjing gembala jerman besar yang memang jarang diberi makan. Untung saja seorang tetangga memergokinya dan terus mencoba mencegah si anjing yang bernama Yado itu untuk mendekati kakakku yang terus menangis dari luar jendela kamar yang terkunci, sementara menunggu ibu pulang dan sementara Yado terus menggonggong entah ke arah tetanggaku atau ke arah kakakku, syukurlah tidak terjadi apa-apa. Kejadian kedua kali ini kualami sendiri, saat tanpa sengaja aku yang masih berusia balita menelan koin 10 rupiah, namun beruntung koin itu bisa segera diambil oleh tangan kakak tertuaku yang nekad memasukkan tangannya ke mulut dan mungkin kerongkonganku untuk mengambilnya, kepanikan yang dipadu dengan keberuntungan memang terkadang bisa menutupi kecerobohan.

Sebenarnya masih banyak lagi yang terjadi di kamar itu, kamar itu juga yang selalu menjadi tempat yang kami anggap paling aman di dunia, satu contoh yang terjadi adalah saat aku sendiri bersama kedua kakakku yang kedua dan yang keempat merasa ketakutan sendiri. Waktu itu hujan memang turun dengan sangat deras sementara di luar Yado, anjing yang memang sungguh malang itu dirantai di luar dan sedang dalam keadaan sekarat. Anak-anak yang terlalu kecil untuk menarik atau bahkan mengangkat anjing sebesar itupun kebingungan tak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi seekor anjing yang hampir dijemput ajal. Di sisi lain, sebagai anak yang masih polos dan halus perasaannya, tentu kami tak mau atau juga takut melihat si anjing yang sudah begitu lama bersama-sama di tengah kami, mati perlahan-lahan, kematian nampaknya adalah hal yang masih begitu asing bagi anak seusia kami. Akupun masih ingat bagaimana kakakku yang keempat, yang memang sampai sekarang selalu sangat bersungguh-sungguh untuk urusan keselamatan hewan dan kadang demi hal itu ia rela berkorban dan bersusah payah melakukan apa saja, berusaha menarik anjing sekarat itu dengan sekuat tenaga, tubuhnya yang jelas tak sebanding dengan berat tubuh anjing itu akhirnya menyerah sampai di teras depan pintu rumah kami. Apa yang dilakukan oleh kakakku yang kedua, yang jelas lebih kuat dari adiknya? Disini benarlah anggapan kalau kita bisa melihat karakter dari setiap orang sejak ia masih anak-anak sekalipun. Karakter yang mungkin masih ia bawa sampai sekarang ditunjukkan dengan keputusannya untuk mengajak kedua adiknya yang sama ketakutan dan paniknya dengan dirinya untuk berkumpul di kamar tidur dan mengambil sebuah alkitab perjanjian baru kecil warna biru, untuk dibaca? Entahlah, aku tak ingat, namun kelihatannya yang ia lakukan hanyalah memeganginya sambil berharap orang tua kami segera datang. Karakter yang kumaksud disini bukan berhubungan dengan keputusannya yang sangat religius itu, namun sebagai adik yang paling tidak telah belasan tahun tinggal bersamanya, aku lebih condong mengatakan itu lebih berhubungan dengan kegemarannya untuk melakukan hal-hal yang nampaknya baik namun kontraproduktif dan sedikit irasional dalam menghadapi masalah, faktanya sampai sekarang ia memang seseorang yang sangat emosional dalam menjalani hidupnya.

Di lain pihak, kamar ayah mungkin adalah satu-satunya ruangan yang paling tidak familiar dan paling jarang kumasuki dan tentunya paling sedikit kenangan yang aku dapat dari situ dibanding ruangan atau bagian rumah yang lain. Kamar ayah memang tidak begitu nyaman, agak panas dan penuh dengan bau keringat ayahku yang berbau sangat khas sama seperti bau badan dari ibu dan nenekku. Walaupun bau mereka tidak mengganggu dan bahkan malah seringkali kurindukan untuk kuhirup kembali, nampaknya teori tentang pengaruh bau dan rangsangan saraf serta pikiran yang terjadi di otak itu benar adanya. Bau dari orang tua, yang mungkin juga hal ini terjadi pada orang-orang lain, selalu memberikan rasa aman dan nyaman bagiku betapapun baunya yang barangkali bagi orang lain dianggap sebagai aroma yang diasosiasikan dengan hal lain yaitu gerakan menutup hidung secepatnya. Sampai sekarangpun hal itu masih berlaku, terbukti bila di rumah, aku akan lebih cepat tertidur di ranjang di kamar ibuku daripada di kamar lain, meski sekarang kadang pasir dan kotoran di kasur ibu yang memang malas mencuci kaki sebelum tidur sering menggangguku yang mulai terbiasa dengan kasur yang bersih. Kamar ayah juga gelap karena ia suka tidur di dalam gelap sementara aku sampai saat ini masih lebih sering tidur dengan lampu dinyalakan meski sekarang bila dimatikanpun tidak apa-apa dan terkadang malah lebih nyaman. Selain cermin-cermin ukuran besar yang mengelilingi tempat tidurnya, ada juga gambar atau hiasan dinding yang dua diantaranya sangat kuingat jelas. Yang pertama adalah gambar tokoh wayang Semar yang seingatku terbuat dari semacam kulit, gambar itu berwarna kuning dan coklat dengan tulisan huruf Jawa berbunyi Semar di bawah gambarnya, yang satunya adalah gambar harimau atau macan yang merupakan shio dari ayahku di samping gambar itu juga tertulis tulisan yang kali ini berhuruf kanji yang tak pernah kuketahui maknanya. Keduanya kini telah musnah dibakar atas anjuran seorang pendeta dari Timor Barat yang tiba-tiba muncul dan menginjil di rumahku beberapa tahun yang lalu karena diduga kedua benda itu mengandung kuasa gaib atau kuasa jahat yang menyebabkan ayah terserang stroke. Kali ini aku tak berminat berkomentar apapun mengenai hal ini, yang jelas kedua benda itu memang menunjukkan keunikan ayahku.

Perpaduan dari hal-hal berbau kejawen, kebudayaan Tionghoa, agama Kristen dan mungkin ada lagi yang lain memang mewarnai rumah itu. Semua barang itu juga rasanya dibeli atau dipajang oleh orang yang sama yakni ayahku. Burung perkutut, hiasan Leak, gambar sulam Yesus berdoa di taman Gethsemane, selain altar abu kakekku, semua ada dan bahkan berdamping-dampingan di rumah itu. Mungkin juga orang yang berkunjung akan bingung untuk menerka-nerka apa sebenarnya kepercayaan penghuni rumahku itu. Di sebelah kamar ayahku ada kamar belakang yang kami beri nama aneh "Kamar Ayam". Kalau tidak salah dulunya kamar itu digunakan untuk menampung ayam-ayam (atau telurnya?) yang ayah coba ternakkan, namun setelah bencana banjir yang menyapu kota Solo pada tahun 80an, usaha itupun musnah bersama dengan air yang surut tersebut. Bencana banjir itu memang merupakan salah satu pukulan yang sangat keras bagi keluarga kami, ibuku bahkan dalam beberapa tahun kedepan sempat mengalami semacam trauma yang ditunjukkan bila waktu hujan tiba, ia akan selalu menggulung kasur, dan menempatkan barang-barang ke tempat tinggi layaknya banjir akan datang walaupun sebenarnya banjir tidak pernah datng lagi setelah itu. Saat ayah masih belum mendapatkan pekerjaan tetap, ia mencoba berusaha dengan memulai usaha memelihara dan membudidayakan ayam-ayam yang seingatku adalah ayam broiler yang kami anak-anaknya menyebut jenis ayam itu dengan ayam raksasa, selain juga beberapa ayam kate (entah ayam kate itu turut diternakkan atau tidak, aku masih kurang ingat). Yang juga aku ingat jelas selain beternak ayam, ayah juga membuat usaha yang mungkin sedang musim pada saat itu (barangkali sama halnya dengan sekarang musimnya budidaya ikan lou han dan lainnya) yaitu beternak burung puyuh. Untuk menampung burung-burung puyuh itu, dibangun kandang-kandang kayu yang seingatku memuat banyak sekali burung puyuh letaknya kalau tidak salah di samping garasi di samping rumah kami. Aku tak tahu penyebab berakhirnya usaha ternak puyuh itu, mungkin karena wabah penyakit yang menyerang burung-burung itu atau ada sebab lain, yang jelas paling tidak salah satu yang menyebabkan keluarga kami cukup dikenal di kampung itu adalah karena usaha ternak burung puyuh itu. Yah memang bisa dibilang peternakan burung puyuh itu cukup bisa menunjang perekonomian keluarga kami sebelum masalah-masalah kembali meruntuhkannya. Selain burung puyuh dan berbagai jenis ayam, ayah juga memelihara binatang-binatang lain. Selain seekor anjing gembala Jerman yang tidak dirawat dengan baik di atas, ada juga berbagai jenis burung seperti perkutut dan parkit dan pernah juga beberapa ikan walaupun hanya sebentar.

Bagian dari rumah kami yang paling bagus mungkin hanyalah bagian ruang tamu, sama seperti rumah-rumah di Jawa lainnya yang hanya merawat dan lebih mementingkan bagian depan yang dilihat orang saja. Ruang tamu itu cukup luas paling tidak di pandangan anak balita seperti aku dulu. Kursi tamu modelnya sederhana, tidak seperti sofa, kursi ini terlihat kurus dan kecil, dibuat dari besi dan joknya berwarna merah. Yang cukup eksotik adalah dinding ruangan itu, walaupun dibuat dari triplek namun di satu sisi yang memisahkan ruangan itu dengan kamar tidurku separuhnya dibuat dari potongan-potongan kayu yang terlihat seperti potongan kayu bakar namun lebih indah karena diplitur dan dicat warna coklat mengkilat. Kebanyakkan dari ruangan-ruangan di rumah itu tidak memiliki pintu atau walau ada juga amat jarang difungsikan, mungkin ini ide dari ibu dimana ia lebih memilih memasang sebuah kain seukuran pintu sebagai pembatas antar ruangan. Di ruang tengah kami yang luas malah lebih lagi, untuk membuat sebuah ruang makan, diberdirikan sebuah triplek di satu sisinya yang menghadap ke ruang penerima tamu itu. Dapur selalu menjadi tempat paling kotor dan tak terurus di rumah-rumah orang Indonesia terutama dan di Jawa khususnya. Hal itu juga berlaku pada rumah itu, dapur kami sangat gelap dan seingatku tidak memiliki penerangan. Tanpa sekat atau pembatas apa-apa, di situ juga kadang dilaksanakan kegiatan seperti memandikanku dan khusus untukku di parit depan dapur itulah aku biasa buang air besar. Mencuci baju dilakukan oleh seorang tukang cuci yang baik hati bernama Mbok Temu, seorang simbok-simbok berbadan besar yang suka menggendongku setiap kali bertemu. Warga kampung itu memang baik-baik dan polos, sangat berbeda dengan warga di rumah-rumahku selanjutnya. Satu lagi ruangan terakhir yang mungkin paling jarang kukunjungi adalah WC, kenapa demikian? Selain karena aku selalu buang air di parit yang kusebutkan di atas, WC itu juga terletak terpisah dari rumah kami tepatnya agak jauh di pinggir rumah di samping sumur yang dinaungi sebuah pohon mangga besar, bayangkan saja bagaimana keadaannya bila malam hari sementara bagian itu seingatku tidak berlampu atau mungkin juga hanya sekedar lampu bohlam 5 watt seperti toilet-toilet di rumahku yang lain. Hal lain yang membuatku enggan menggunakan WC itu adalah pispot, ya memang ritual buang air besar di situ ditampung di sebuah pispot, paling tidak itulah yang aku dengar dari kakak-kakakku yang mungkin hanya sekedar menakut-nakutiku, sampai sekarangpun aku masih sangat jijik dengan pispot atau kata pispot itu sendiri.

Pada dasarnya, masa kecil yang kulalui di rumah itu bisa dibilang cukup menyenangkan. Hal-hal yang dibilang sebagai kegagalan atau kesedihan ternyata belum sempat untuk kuakrabi pada waktu-waktu itu meskipun berdasar atas informasi dari saudara-saudaraku, aku juga mengetahui apa yang sedang terjadi. Saat ayah terlilit utang dan bangkrut sehingga satu persatu perabotannya harus dijualpun aku juga mengetahuinya, bahkan aku melihat sendiri bagaimana televisi di rumah diangkut sementara di sampingku kakakku membisikanku sesuatu bahwa ayah sedang bangkrut. Jadi sampai sekarang, begitu mendengar kata "bangkrut", yang pertama terlintas di kepalaku adalah bayangan masa kecil saat ayah membawa televisi di rumah itu. Memang menarik, televisi agaknya suatu simbol untuk keadaan ekonomi, sama seperti sekarang. Masa tidak bisa menonton televisi selalu bersamaan dengan masa sulitnya kemampuan ekonomiku, kalau dulu aku bersama saudara-saudaraku setiap sore terpaksa namun dengan gembira harus melompat ke rumah Endar untuk menonton film kartun maka sekarang aku juga harus menumpang nonton TV milik teman. Peristiwa-peristiwa lain seperti banjir dan usaha perampokan yang gagal sama sekali tidak ada yang kuingat. Yang masih agak kuingat adalah bagaimana usaha-usaha orang tuaku untuk menambah penghasilan, yang agak mengharukan mungkin adalah ibu. Ia seringkali mencoba membantu manambah penghasilan dengan berjualan kecil-kecilan yang untungnya tidak seberapa dan biasanya juga tidak awet seperti berjualan mainan, makanan yang dibungkus kecil-kecil, bihun dll yang harganya tentu saja sangat murah. Untuk yang berikut di atas, akupun masih ingat jelas bagaimana usaha jualan itu hanya berlangsung selama beberapa hari saja sehingga lebih mirip suatu permainan atau mungkin juga sebuah bazaar daripada sebuah usaha menambah pendapatan keluarga dan lagipula banyak yang mengatakan kalau ibu menjual dengan harga yang terlalu murah. Kejadian lain yang sampai sekarang telah menjadi semacam monumen peringatan tentang masa lalu keluarga kami adalah yang terjadi pada kakakku yang kedua. Atas perintah ibu, dengan memboncengkan kakakku yang lain di sepeda mininya, ia yang waktu itu masih duduk di bangku sekolah dasar disuruh berkeliling ke rumah-rumah sekitar kampung itu, membawa sekeranjang sayur rebung dan menawari setiap rumah di situ untuk membelinya. Aku sering membayangkan bagaimana hal itu terjadi dan aku juga yakin jika sebagian dari para pembelinya yang notabene adalah tetangga-tetangga itu bila memutuskan untuk membeli sayur rebung itu pertimbangannya lebih didasarkan pada rasa kasihan daripada kebutuhan.

Sebenarnya wilayah Distrikan atau bahkan daerah Nusukan itu tidaklah begitu besar. Dengan pola kemasyarakatan yang hampir bisa dibilang mirip di setiap kampung-kampungnya, seperti juga tipikal warga yang tinggal di perkampungan yang jelas berbeda jauh dengan warga di perumahan yang mungkin lebih seragam, berbagai macam warna dan pengalaman menarik khas warga kampung juga sempat kurasakan sendiri. Waktu kecil, karena keluarga paman juga tinggal di daerah sekitar situ, maka aku dan juga saudara-saudara yang lain sering ke sana. Jarak antara rumah kami dan rumah paman sebenarnya tidak begitu jauh untuk ukuran orang dewasa. Rute yang ditempuh itulah yang menurutku waktu kecil yang lebih sering menjadi masalah. Aku juga masih ingat rutenya dengan jelas beserta rintangan-rintangan yang harus dihadapi, pertama setelah melewati rumah Bu Mitro yang cerewet dan sering tidak akur dengan ibu, harus belok kanan jalan terus sampai melewati perempatan kecil yang seringkali di situ ada anak-anak remaja yang mengejekku. Setelah melewati perempatan itu, akupun melintasi rumah dari orang tertua yang pernah aku tahu saat itu, Mbah Karso. Mbah Karso adalah seorang nenek yang berprofesi sebagai tukang pijat yang juga merupakan langganan keluarga kami, saat aku masih kecil saja aku bayangkan umurnya telah mencapai seratus tahun dan ternyata belasan tahun kemudian ia juga masih sanggup saat ia dipanggil kembali untuk memijati ayah yang terkena stroke Mbah Karso masih nampak seperti dulu, pertambahan umur tak nampak di raut wajahnya yang sedari aku kecil memang sudah seperti simbah tertua di dunia. Di sebelah rumah mbah Karso, tinggal seorang gadis yang agak aneh, entah siapa yang memberi tahuku bahwa ia mengidap sedikit kelainan jiwa atau mungkin hanya sekedar stress. Yang pasti, ia sering berdiri di jalan di gang itu dengan pandangan mata yang kosong, kadang bersembunyi di balik pohon-pohon yang tentu saja membuat aku membayangkan ia akan melakukan sesuatu yang dapat menyakitiku dan yang jelas aku paling takut dengannya. Semua itu masih belum berakhir, masih ada rintangan lain di dekat rumah pamanku itu, kawanan bebek yang sekali lagi karena cerita-cerita provokatif dari terutama kakak-kakakku membuatku takut dengan mereka. Kakak sering bercerita mengenai bebek yang dalam bahasa Jawa disebut "banyak" itu sering mengigit atau "menyosor" kaki orang sampai memar kebiru-biruan, itu sebab kenapa bahkan kadang sampai sekarang aku masih agak takut dengan banyak-banyak yang memang kadang kelihatan suka menunduk-nunduk dan berancang-ancang untuk mengejar aku yang sedang lewat di depan mereka.

Semua kenangan itu tak akan pernah terlupakan dan semua itu terjadi di antara kondisi yang kadang di atas dan kadang di bawah, namun bila kini kami mengenangnya akan selalu membuat kami tersenyum daripada menyesal. Aku sendiri sekarang juga akan selalu merasa beruntung pernah mengalami semuanya itu, yang barangkali tak semua orang pernah mengalaminya, yakni hidup dalam masa kesusahan namun semua dapat dilewati dengan gembira dalam dunia sebagai seorang anak kecil.

Tak salah bila saat kami pindah dari rumah itu, begitu berat rasanya untuk berpamitan dan menyadari kalau keesokan harinya kami tidak akan bangun dan mendengar suara Mbok Temu sedang menyapu halaman, suara anak-anak tetangga yang berlari-lari bakul tenongan yang enak dan lainnya lagi.

Rumah kami yang kedua adalah rumah besar di Mojosongo, tepatnya di jalan Sumpah Pemuda kira-kira tiga menit dari rumahku yang sekarang. Rumah itu adalah milik dari bos yang sekaligus adalah bekas teman masa kecil ayah yang kami panggil dengan Oom Yong Kwee. Masa awal tahun 90an adalah masa jayanya, bisnis membuka toko alat elektronika kemudian dilanjutkan dengan toko alat komunikasi terutama antenna parabola yang pada waktu itu sedang booming dan sangat laris dipakai sebagai simbol kemapanan di kalangan masyarakat kelas menengah atas yang apalagi di Solo, suka pamer.

Rumah itu sangat kontras dan berbeda segala-galanya dengan apa yang kami punyai dan rasakan di rumah Nusukan. Dengan warna putih dan bergaya arsitektur yang entah mungkin Romawi karena pilar-pilarnya, rumah dua lantai itu masih baru saja selesai dibangun, catnya masih baru, lantainya berubin keramik kecuali di bagian gudang, tak ada lagi lantai semen, areanya sangatlah luas sekitar lima kali luas rumah kami yang dulu itupun kelak masih akan ditambah dengan satu rumah lagi di sampingnya yang tak kalah besar dari yang kami tempati. Maksud dari Oom Yong Kwee mempercayakan rumah itu untuk kami tempati juga karena rumah itu di bagian belakangnya difungsikan sebagai gudang penyimpanan peralatan dan kerangka-kerangka parabola dari tokonya, sehingga bisa dibilang rumah itu juga dipakai sebagai tempat kerja usahanya itu dan juga "usaha"nya yang lain yakni bisnis perjudian. Rumah itu seperti juga rumah di samping yang kelihatannya oleh si empunya dibangun untuk difungsikan sebagai rumah peristirahatan sangatlah unik karena banyak memanfaatkan kondisi daerah di Mojosongo yang tanahnya bergelombang naik turun. Rumah itu sendiri terletak di puncak dari suatu jalan menanjak sehingga nampak seperti sebuah istana di antara rumah-rumah kecil di sekelilingnya. Dikelilingi oleh tembok dan pintu gerbang setinggi kira-kira empat meter dan kawat berduri, sungguh begitu angkuh dan mungkin juga sering menimbulkan prasangka yang tidak-tidak dari warga di sekitarnya. Dari luar mungkin tidak akan begitu nampak bahwa sebenarnya rumah yang di dalam ternyata lebih besar dari yang terlihat oleh pengamatan dari luar tembok dan gerbang yang tinggi itu. Hal itu disebabkan karena sebagian dari dua rumah itu ternyata dasarnya berada beberapa meter di bawah jalanan di depan rumah itu sehingga seperti mempunyai rumah tiga lantai namun bagian lantai dasarnya berada di bagian yang sudah digali beberapa meter (kira-kira tidak kurang dari lima meter) dalamnya.

Pindah dari rumah yang begitu sederhana ke sebuah rumah yang begitu mewah dan besar tentu saja sempat membuat kami shock dan terheran-heran sendiri seakan tak percaya bahwa kami akan menempati rumah ini. Aku sendiri masih ingat bagaimana kami nampak seperti sekelompok anak desa atau anak jalanan yang baru pertama kali masuk ke sebuah istana yang karena begitu terheran-herannya kami memuji-muji kamar mandi kami sembari mengelus-elus dindingnya yang kesemuanya dilapisi oleh ubin keramik yang bernuansa hiasan bunga-bunga, suatu bahan yang tidak kami miliki di rumah sebelumnya sekalipun itu di ruang tamu kami. Apa yang disebut sebagai masa-masa kaget itu mungkin berlangsung tidak hanya dalam hitungan hari ataupun bulan sekalipun, itu karena selanjutnya kami juga kembali dibuat terkagum-kagum dengan kecanggihan teknologi informasi yang kami lihat dalam bentuk radio panggil dan tentu saja antenna parabola. Bisa dimaklumi, dari menonton televisi di rumah tetangga menjadi mempunyai televisi besar yang modern dan dapat melihat acara-acara televisi selain TVRI tentu saja sempat membuat kami merasa lebih superior dari orang lain bahkan dengan mereka yang kaya sekalipun.

Pada awalnya, sebagai anak-anak yang dulunya biasa bermain di jalanan bersama tetangga yang lain di gang sempit di kampung Distrikan itu, kepindahan kami semua ke rumah besar bertembok tinggi ini jelas sempat membuat kami terasa canggung dan bahkan bagiku yang saat itu masih berusia sekitar 6 tahun, hal ini tentu saja sedikit membuatku kurang kerasan. Untuk menyikapi kekangenanku pada teman-teman di rumah yang lama, ibu seringkali mengajakku berkunjung ke Nusukan, entah hanya untuk sekedar potong rambut di tukang cukur langgananku yang lama, menemani ibu menagih atau membayar hutang ke tetangga-tetangga lama atau memang khusus berkunjung ke sana. Beberapa kali para tetangga-tetangga yang lama itu juga balas berkunjung ke tempat tinggalku yang baru. Namun biasanya, aku malah merasa kehilangan kedekatan dan keakraban yang dulu selalu ada diantara kami, termasuk aku dan si Endar, teman terdekatku. Kami terasa seperti tidak begitu kenal akrab, Endar dan aku yang biasa berbicara dengan bahasa Jawa ngoko sekarang malah berganti dengan berbahasa Indonesia. Aku juga kehilangan cara berkomunikasi dengannya, kami tidak bisa saling mengejek dan yang jelas tidak bisa bermain bola bersama lagi. Akupun sebenarnya tak begitu yakin jika hal itu disebabkan oleh sekedar rumah mewah yang membuat kami seperti penghuni yang biasa menempatinya. Namun jika memang itu yang terjadi, jelaslah kami semua telah berbuat suatu kesalahan dan pemikiran fatal yang tidak seharusnya ada karena toh kami semua sudah tahu bagaimana kehidupan kami yang sebenarnya.

Memang, sebagai seorang anak yang masih hidup di alam fantasi, jujur saja kami seringkali merasa harus "menyesuaikan diri" dengan penampilan kami yang baru walaupun itu adalah hal yang palsu. Praktis sejak pindah ke rumah yang baru itu sampai selanjutnya, aku tak pernah lagi bergaul akrab atau bermain dengan anak-anak tetangga di sekitar rumah lagi, dan demikian juga dengan kakak-kakakku yang lain. Teman-temanku kini hanya ada di sekolah yang tentu saja waktu bertemunya sangat terbatas. Tetapi sebenarnya bukan karena kami semata-mata memang tak mau berkenalan ataupun mempunyai teman-teman tetangga kami yang baru, pada kenyataannya suasana dan kondisi lingkungan yang barupun jauh berbeda dengan yang dulu. Kakak-kakak perempuanku sekarang sudah beranjak remaja, dan tentunya masa itu merupakan masa kekhawatiran bagi semua orang tua. Merekapun tidak bisa lagi sebebas dulu, mereka tidak lagi bisa bermain petak umpet atau kejar-kejaran dengan anak laki-laki dan perempuan yang lain. Lebih jauh lagi, orang tuaku juga tentunya seringkali harus lebih mengontrol dengan siapa mereka bergaul, apalagi dengan teman lawan jenis mereka. Bagi aku yang masih jauh di bawah usia mereka, hal itu secara tidak langsung juga berpengaruh besar. Sebagai anak paling bungsu, sejak kecil aku seringkali terbiasa untuk ikut-ikutan. Saat mereka mulai jarang pergi keluar untuk bermain lagi dan hanya menghabiskan waktu di kamar entah untuk membaca-baca, ngerumpi atau belajar. Aku sekali lagi ikut-ikutan malas bermain di luar rumah dan hanya menonton siaran TV dan video setiap hari.

Di luar, ketidakakrabanku dengan anak-anak tetangga seringkali malah membuat masalah lain. Dengan predikat sebagai anak Tionghoa penghuni rumah mewah terbesar di lingkunganku, aku seringkali menjadi sasaran anak-anak usil di sekitar rumahku, entah sekedar diejek, ditantang berkelahi atau yang paling aku benci, dikompas. Masalah kompas mengompas ini juga sempat membuatku yang pada waktu itu sudah mulai duduk di bangku SD takut pergi ke sekolah. Memang semenjak duduk di bangku sekolah dasar dan semenjak Pak Prapto sopir yang mengantarku ke sekolah berhenti, aku harus pulang sendirian dengan angkutan umum karena aku memang baru bisa naik sepeda waktu kelas 3 SD. Sedangkan angkutan umum yang mengantarku hanya mau berhenti sekitar 300 meter dari rumah dan selanjutnya mau tak mau jarak itu harus kutempuh dengan berjalan kaki. Disanalah seringkali semua kejadian itu berlaku, dari sekedar dikompas anak-anak SD di dekat rumah sampai dikejar-kejar oranggila yang membuatku sampai bersembunyi dan akhirnya kembali bolos sekolah. Ibu biasanya hanya tersenyum saat aku yang sudah berangkat beberapa menit yang lalu, kembali lagi ke rumah dengan wajah ketakutan.

Namun di balik semuanya itu, akupun mulai mengenal teman-teman baru di sekolah yang bisa dibilang sedikit berbeda dengan teman-teman yang biasa aku kenal waktu aku masih tinggal di kampung. Teman-teman di sekolah kebanyakkan sama sepertiku sekarang, mereka juga lebih senang bermain di dalam rumah dengan entah video game, monopoli atau mobil-mobilan daripada main bola di lapangan atau bertandang ke rumah teman-teman tetangga sekitar.

Tapi waktu-waktu di SD bermain bersama mereka itupun tetap asyik juga…!

Dan rumah besar itu juga yang lantas menjadi teman setiaku yang masih belum pernah bosan untuk menelusuri setiap sudutnya untuk kemudian menemukan hal-hal dan permainan yang baru.

Rumah-rumah yang aku tempati selanjutnya praktis tidak pernah ada yang lebih dari 4 tahun. Hal itu dibarengi dengan perkembangan masa-masa remajaku, seperti remaja lain yang lebih berkutat pada pikiran mengenai pencarian jati diri, akupun sempat mengabaikan rumah dan keluarga atau bahkan menganggap mereka sebagai momok yang menakutkan, pihak yang selalu mengganggu dan tidak paham dengan apa yang kumaui. Rumah menjadi tempat yang asing. Ini semua mungkin siklus yang normal, walaupun kenyataannya kini, segala perubahan yang telah terjadi di dalam keluargaku seiring bertambahnya usia dan prinsip-prinsip yang menyertai setiap benturan antar anak-anaknya telah membuatku begitu merindukan rumah sebagai sebuah tempat berkumpulnya kenangan dan kenyamanan yang tak bisa dirasakan oleh siapapun selain penghuninya sendiri. Dua rumah itu mungkin tidak seratus persen dapat memenuhi bayanganku atas sebuah rumah ideal, namun dua rumah itu pula yang paling sering muncul dalam setting mimpiku sejak dulu hingga sekarang

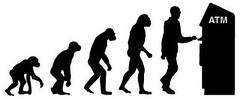

Ada dua hal yang kupikirkan setiap kali masuk ke sebuah ATM box. Yang pertama mungkinkah ada kejutan dan yang kedua menyangkut pikiran tentang apa yang sudah dan akan kulakukan dengan sisa uang di rekeningku. Yang kedua ini bisa menyangkut banyak cabang pikiran yang lain lagi, sementara yang pertama sepertinya kini makin jarang terjadi.

Sampai saat ini aku memang masih sangat awam dengan dunia perbankan, rekening pertamaku juga baru kumiliki waktu kuliah sebagai syarat yang ditentukan oleh universitas. Kebetulan bank Lippo lah yang menjadi pilihan kampus dan kantorku kini. Sampai saat ini pula, aku masih sering merasa menyimpan uang di bank lebih banyak ruginya. Aku sudah merelakan saldo minimum. Namun itu sepertinya masih kurang cukup bagi bank. Jadinya, sudah penghasilan tiap bulan tidak seberapa, pihak bank masih sering menyusahkan dengan memotong tabungan sehingga berkurang beberapa rupiah, namun dampaknya membuat aku tak bisa mengambil sisa uang 50 ribu rupiah yang adalah hakku dan akan sangat berarti di akhir bulan. Satu-satunya keuntungan menyimpan uang di bank hanyalah alasan konvensional, keamanan, daripada hilang atau dicopet. Tapi bukankah kejahatan di ATM bahkan kartu kredit pun sekarang sepertinya sudah lebih banyak dari pencopet dompet?

Tentang keamanan memegang uang, aku sendiri sangat jarang kehilangan uang, bahkan beberapa ribu sekalipun. Buktinya dompet yang kumiliki sekarang adalah dompet sejak masih duduk di bangku SMP. Terakhir kehilangan uang yang kuingat adalah sekitar waktu kelas 2 SD kehilangan uang saku sejumlah 500 rupiah. Ayahpun tetap memarahiku, meski tentu bukan karena jumlahnya. Namun, uang -- yang tak pernah hilang karena dicuri, dicopet atau jatuh -- itu, tetap hilang (habis) karena sistem manajemen keuanganku sendiri. Latar belakang jarang kehilangan uang dan manajemen boros itulah yang membuatku benci dengan bank, institusi yang bisa dengan legal dan resmi mengambil uang jerih keringat yang seharusnya bisa aku pakai untuk sesuatu bagi diriku.

Karena 2 rekening yang pernah kumiliki selalu di bank merah biru itu, ATM yang paling akrab denganku tentu saja ATM Lippo. Selain itu juga BCA karena beberapa kali pernah disuruh mengambilkan uang disitu. Mesin ATM juga tidak selalu berada di tempat berbentuk box, kadang kalau di tempat umum (maksudnya tempat yang banyak dilalui orang, supaya tidak rawan) ATM juga ada yang tanpa box. Aku pikir awalnya dulu ATM juga tidak memakai box, karena kebanyakan masih hanya terdapat di dalam gedung bank (dekat pintu masuk dan dekat pos keamanan). Barulah setelah makin banyak tersebar ATM dimana-mana, jenis box mulai diperkenalkan. Sekarang, ATM tanpa box bagiku memang agak membuat risih. Apalagi kalau di belakang banyak orang antre. Aku yang kadang hanya mengecek saldo, atau harus melihat saldo dulu sebelum mengambil pun terasa seperti diawasi dan paling tidak orang di belakangku akan bisa melihat kalau aku bokek, atau kalau cuma mengambil 50 ribu. Namun demikian, kalau mengambil berjuta-jutapun aku tentu akan makin risih dan bahkan takut jangan-jangan ada yang mengincarku.

Sebenarnya, perbedaan antara ATM ini dan ATM itu tidak banyak berpengaruh bagiku. Apapun ATM nya selalu hanya akan berisi barang-barang yakni mesin ATM itu sendiri, tempat sampah, kamera dan lampu di atas. Sejauh ini yang paling mempengaruhi adalah hilangnya ATM dengan pecahan 20 ribuan. Di Jogja katanya masih ada satu (Lippo), apakah keberadaannya masih ada atau tidak aku belum bisa konfirmasi. Namun yang jelas aku kira penghilangan ATM 20 ribuan ini memang disengaja oleh bank, agar orang-orang dengan keuangan seperti aku tidak menarik uang hingga koretan-koretannya. ATM BCA malah sudah mengeluarkan ATM dengan pecahan 100ribu (yang aku tahu baru BCA, bank lain belum tahu, sedang untuk Lippo aku belum pernah melihatnya).

Box ATM memang ada macam-macam, ada yang bentuknya penuh kaca seperti box telepon umum yang dijadikan kamar ganti oleh Clark Kent, ada juga yang tidak melulu kaca tapi ada bagian-bagian kayunya (sepertinya ini cirinya Bank Niaga). Selain itu juga ada yang satu box isinya lebih dari satu mesin. Untuk yang satu box yang isinya 2 mesin atau lebih ini tentu akan memungkinkant kita berada di situasi dimana kita bersama orang asing dalam satu ruang sempit dengan uang cash -- atau akses menuju kepadanya -- ada di tangan. Terutama untuk yang satu box ada 2 mesin, hal ini malah seringkali kontraproduktif bagi penggunanya, walau belum pernah mendengar ada perampokan atau kriminalitas lain yang terjadi akibat kondisi itu, paling tidak pasti sering juga yang merasa takut atau paranoid saat berada di situasi itu. Contoh dari hal itu pernah diceritakan oleh Muhaimin. Saat itu di satu malam ia mau mengambil uang di ATM Petra. Dengan tampang awut-awutan karena baru bangun tidur dan belum mandi, ia berangkat ke Petra dengan mengendarai motor dan memakai helm teropong. Sesampainya disana suasana di sekitar ATM dan jalan Siwalankerto cukup lengang. Tanpa mencopot helmnya, ia langsung masuk dan ternyata di dalam sedang ada cewek Petra (tahu sendirilah seperti apa ciri-ciri mahluk yang disebut cewek Petra itu), dan menurut Muhaimin, begitu melihat dirinya masuk, cewek Petra itu langsung terlihat kaget dan terburu-buru menyelesaikan urusannya dengan mesin itu. Mungkin takut, katanya. Ya begitulah, tapi aku kira cewek itu tentunya tidak akan ketakutan kalau yang masuk adalah Muhaimin dalam tampilannya sekarang.

Di box ATM memang ada kameranya, meski kita tidak akan tahu apakah semua kamera itu benar-benar selalu berfungsi atau tidak. Tapi seperti yang sudah kukatakan tadi, aku memang belum pernah mendengar adanya kejahatan perampokan, penodongan atau mungkin pelecehan di box ATM. Apakah karena kamera itu? Entahlah. Jika yang frontal seperti menodongkan pisau pada pengguna ATM mungkin tak ada/jarang terjadi, yang lebih sering ada malah berupa gendam, penipuan lewat SMS/telepon, atau penipuan lain seperti pura-pura minta agar korban mentransferkan sejumlah uang miliknya ke rekening tertentu dan sebagai gantinya akan diberi uang cash, yang ternyata uang palsu. Sementara untuk ulah aneh-aneh pengguna ATM juga malah lebih pernah kudengar, meski tak jelas apakah itu cuma imajinasi atau memang benar terjadi. Ulah aneh-aneh seperti bercumbu atau menjadi exibisionis di box ATM bisa jadi adalah imajinasi seorang yang punya potensi bekerja di vivid incorporation, tapi pasangan yang peluk-pelukan di ATM paling tidak sudah pernah kulihat sendiri. Mungkin karena saking bergairah melihat jumlah uang di rekeningnya.

Dengan bentuknya yang tertutup rapat, rumahnya mesin pengganti tugas teller bank itu menurutku adalah tempat yang enak dipakai buat berteduh waktu hujan. Dengan adanya AC, seharusnya tempat itu juga akan enak dimasuki waktu siang yang panas. Hanya herannya meski banyak ATM yang tidak dijaga, mengapa belum pernah ada gelandangan atau orang yang kebetulan satu malam tak punya tempat untuk tidur, yang tidur di box ATM? Padahal tidur di kotak itu selain lebih bersih, sejuk juga dekat dengan duit sehingga pasti akan jauh lebih enak daripada emperan toko. Mungkinkah lagi-lagi karena kamera tadi? Tapi masak sih kamera, lampu atau tempat sampah di ATM tidak pernah ada yang mencuri? Atau mungkin setiap box ATM memang selalu dijaga oleh keamanan setempat, walau ada yang ketat dan tidak. Aku kira yang kedua lebih benar, dan kalau membayangkan itu terjadi pasti akan membuat orang kaget juga. Bayangkan pagi-pagi mau ambil uang ternyata kok ada yang tidur disitu.

AC di ATM juga beda-beda. Di ATM BCA wilayah perumahan Araya Surabaya, AC nya dingin sekali. Apalagi jika kita datang waktu malam hari. Sedangkan ATM yang ada di mal-mal biasanya AC nya tidak begitu terasa. Tapi sekali lagi, itu tidak banyak berpengaruh karena rata-rata waktu yang kita habiskan di ATM paling hanya 3 menit.

Nah kalau lebih dari itu biasanya sering membuat kita kesal. Masalah menunggu dan antri ini memang masih merupakan kebiasaan yang walau sudah dipropagandakan sedemikian rupa namun tetap susah ditanamkan (aku kira karena tidak ada keteladanan saja). Untuk di ATM, budaya mengantri sudah cukup bagus, lebih bagus daripada di pom bensin dan jauh di atas para petinggi yang apa-apa maunya selalu didahulukan itu. Di ATM, yang sering membuatku kehilangan hak mendapat giliran sebagai pengantri adalah salah posisi. Kehilangan giliran itu seringkali karena kepanasan, ingin melihat sesuatu di dekat situ, ingin mengaca atau karena ingin sedikit mengintimidasi orang yang di dalam agar lebih cepat melakukan kegiatannya (dengan cara mendekatkan diri ke box dan berusaha melihat layar di mesin), sementara antrian ternyata memanjang ke arah yang berbeda. Kalau sudah begitu, biasanya aku tak akan berusaha 'menyerobot' tapi memilih ikut antrian sambil agak mendongkol. Selain takut kalau orang marah, asal sedang tidak terburu-buru, rasanya seringkali aku malah cukup menikmati ketika berdiri menunggu giliran dan memperhatikan orang-orang, menguping pembicaraannya, atau menikmati saat ada (cewek) yang memperhatikan atau melihat ke arahku.

Rata-rata mesin ATM di Indonesia menurutku masih terlalu besar. Waktu ikut-ikutan meronda (sebenarnya cuma nongkrong bareng-bareng saja) ketika di kota terjadi kerusuhan besar pada Mei 1998 lalu, kabar bahwa banyak ATM yang berusaha dibobol ditanggapi seorang tetangga yang konon kerja di bank. Katanya uang di sebuah mesin ATM paling hanya sekitar 5-10 juta saja. Itu dulu, waktu ATM kebanyakan memakai pecahan 20 ribuan. Benar atau tidaknya omongan tetanggaku tadi akupun waktu itu hingga kini masih tidak tahu. Tapi dengan bentuknya itu, ATM memang seringkali membuat orang melihat dia seakan sebuah celengan besar. Dugaanku, kelak mestinya ukuran mesin ATM akan makin mengecil dan tentu juga lebih aman. Namun apapun yang terjadi dengan ATM; apakah pecahannya makin besar karena pengaruh inflasi, apakah fungsi sebuah bangunan bank kelak digantikan sebuah mesin kecil, atau bahkan sistem ekonomi dan moneter bisa benar-benar berbeda dari saat ini, dsb. aku berharap keadaan keuanganku bisa makin meningkat, lebih cepat dari tingkat inflasi atau perkembangan teknologi di dunia perbankan.

Kenapa juga aku perlu menceritakan semua ini? Kini aku bahkan tak memiliki wujud atau bentuk sama sekali. Namun aku pernah mendengar bahwa yang hidup selalu mau mendengarkan yang telah mati, aku kira kau akan mendengarkanku juga. Baiklah, tapi ingat, hanya beberapa saat saja yang bisa kau dengarkan dariku, karena memang aku ada tak begitu lama.

Di antara pengap aku lahir dan diantara hangat ibu aku menengok dunia untuk pertama kalinya. Dingin, itulah yang pertama kali memperkenalkan diri. Sungguh, dia datang hanya untuk menyiksa sekujur tubuhku. Semua terjadi dalam sekejap setelah aku menuntaskan perjuangan untuk bebas dari ruang mahasempit yang tak sanggup lagi memeliharaku. Awalnya, dingin terus menusuk, terasa ganas namun setelah itu tusukannya melemah sebelum akhirnya tergantikan oleh kesegaran. Itulah udara, sebebas-bebasnya kini aku boleh mengambilnya. Ibu segera menyambut, dengan sigap setelah sejenak memandangku, ia menyalurkan beberapa makanan dari mulutnya. Beda dari yang biasa kudapat, tapi akupun tak menolak. Ibu badannya begitu besar dengan bulu-bulunya berwarna hijau dan kuning cerah menaungi tubuhku walau tak ada hangat seperti yang kudapat di ruang sempit tadi. Aku sendiri baru dapat benar-benar melihat sekeliling dengan jelas, termasuk sosok ayah, dan beberapa sisa-sisa pecahan lapisan ruang sempitku, setelah hari ketiga. Namun masih begitu lemah tulang-tulangku, akupun hanya berbaring di antara jerami yang tertata melingkar. Kulihat sekeliling, nampaknya bukan hanya aku yang pernah lahir disini. Ayah memanjat, keluar menghilang di sebuah lubang yang putih menyala, seakan tak mungkin ia kembali lagi. Aku berteriak, ia tak peduli.

Saat-saat berlalu, aku semakin bisa melihat dengan jelas dan terutama lagi tulangku mulai kuat. Perlahan berjalan, tak ada kesulitan berarti karena semua tubuhku terasa begitu siap melakukannya. Namun tak gampang untuk memanjat seperti yang dapat dilakukan ibu dan ayah.

"Tunggulah, nanti kau tak hanya akan bisa memanjat namun terbang.." kata ibu

Terbang, satu kata baru yang demikian menghantuiku dalam beberapa waktu ke depan. Akupun makin bersemangat sebelum akhirnya benar-benar bisa memanjat, menuju lubang putih menyala itu yang seakan sanggup menelan apa saja di dalamnya.

Luas sekali!! Aku tertegun ketika akhirnya berhasil kupanjat lubang putih itu. Di depanku terlihat tak hanya cahaya menyilaukan yang lama-lama terbiasa dalam mata, namun juga berbagai benda, termasuk ayah dan ibu yang segera menyambut dengan sebuah nyanyian:

Betapa kau ingin tahu tentang kebebasan

Betapa kau mau sebuah kemerdekaan

Namun berapa kau punya untuk sebuah kebebasan

Berapa yang kau bisa demi membayarnya

Dunia bukanlah semesta

Tak ada tempat yang leluasa

Rentangkan tanganmu, peluk kawanmu

Kebersamaan dalam sayang, di situlah kebebasan

Ayah dan ibu nampak tak begitu besar lagi, namun lihat betapa menakjubkan mereka, melompat dan dalam sekali gerakan sanggup mencapai begitu jauh.

"Kau mau bisa terbang, nak?" teriak ayah

"Tentu!!"

"Ikuti aku, lompatlah keluar sini.." sahut ibu dari atas dahan yang menggantung.

"Tolong aku!!" teriakku saat sayap kecil ini ternyata sama sekali tak berfungsi seperti yang dipunya ayah dan ibu. Wajahku terjerembab dalam butiran-butiran gabah, makanan yang kulitnya lengket di sekujur badanku. Ayah dan ibu tertawa saja.

Di antara gabah, dahan kayu, air, kotak tempat lahirku, aku mendapati bahwa kami sama sekali tak sendiri. Secara berkala saja, ia datang. Begitu besar dan sesungguhnya juga menakutkan, namun ia lah yang memberi kami gabah dan air. Meski begitu kami sama sekali tetap tak pernah menyukainya. Ayah dan ibu selalu memperingatkan aku untuk tidak dekat-dekat dengannya. Sayapnya yang panjang, tebal dan begitu jelek hingga nampaknya tak mampu membuat ia terbang (memang kami tak pernah melihat dia terbang) selalu direntangkan, dan sayapnya itulah yang paling berbahaya buat kami. Ibu pernah bercerita tentang bagaimana sayap itu berubah seperti seekor ular yang menangkap, meremukkan dan menelan salah satu saudara ibu. Sementara ayah selalu mengingatkan pengalamannya waktu ia melihat sendiri kekuatan sayap tersebut, yang sekali kibas sanggup membuat dunia bergoncang.

Keberadaannya, si mahluk itu memang selalu menimbulkan keresahan, apalagi jika ia datang waktu gelap, namun begitu sekali lagi ia jugalah yang membuat kami tak kelaparan. Dalam hati aku malah sedikit tertarik dengan keberadaan dirinya, terutama tentang dunia darimana ia datang. Dan siang itu dia datang, kami cukup lega ia tak pernah lagi datang waktu gelap, saat kami dalam keadaan benar-benar tak siap. Ia datang dan sayapnya kali ini kembali menjadi ular, mencengkeram sesuatu. Aha, ternyata di balik yang dibawanya itu keluarlah tiga ekor yang seperti kami. Kini kamipun menjadi berenam.

Tiga burung baru itu rata-rata masih seumuranku, aku sendiri cukup senang dengan kehadiran mereka. Hanya saja ibu tidak demikian, ia sering mengusir, terutama salah satu dari mereka yang terkecil, si Biru setiap saat ia ada di wilayahnya. Tak jarang Biru tak kebagian makan, badannya pun agak kurus, gerakannya lemah, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau harus melawan ibu. Ketidakselarasan pandangan antara ibu dan aku mengenai si Biru pada dasarnya bukan masalah besar, namun demikian hal itu sering membuatku mulai kurang nyaman. Suatu kali ayah bilang padaku bahwa mereka yang baru harus mengikuti aturan dari yang lama, oleh karenanya sedikit ketidakramahan memang diperlukan, katanya sambil bergerak merapatkan dirinya ke badan ibu. Gelap datang bersama dingin, aku masih kurang begitu puas dengan penjelasan ayah.

"Bangun!! Dia datang!! Awas, selamatkan diri kalian!!" ayah dan ibu menjerit sambil mengepak-kepakkan sayapnya dengan keras untuk membuat yang lain terbangun. Gelap masih memenuhi dunia dan merasuki mata kami, aku hanya berusaha menuruti teriakan ayah dan ikut mengepak-kepakkan sayap, meneriakkan hal yang sama, sambil terus mencoba sekuat tenaga untuk tidak menetap di satu lokasi saja. Suasana begitu tegang, jauh lebih tegang dan mencekam daripada saat terakhir ia datang malam itu. Aku sangat takut dan merasa begitu lemah. Aku tak tahu nasib ketiga teman baruku tadi, sempat kudengar beberapa teriakan, entah siapa yang berteriak, si Buri, si Biri atau si Biru. Sayapkupun lelah terus bergerak, saat itu sempat terdengar sebuah suara aneh, -- sepertinya bukan suaranya -- diantara kegaduhan dan teriak peringatan yang kami buat. Aku berhenti, bertengger di salah satu lokasi, berharap segera bisa melihat dan semoga tidak ada apa-apa. Aku sungguh benci gelap, dan sungguh benci dengan dia.

Aku masih hidup, terbangun dan melihat betapa kacau segala sesuatunya. Bulu-bulu bertebaran, gabah berserakan, dan… si Biru tak ada! Ayah, ibu, Biri dan Buri terlihat tertegun bersama. Aku mendatangi mereka, Biri dan Buri yang sebagian bulunya rontok bilang si Biru telah dibawa pergi entah oleh siapa, namun mereka yakin bukan oleh dia. "Lantas siapa?" tanyaku, tak ada yang menjawab. Siang itu juga dia datang kemari, membenahi tempat gabah dan air yang jungkir balik akibat keributan semalam, mengisinya dengan yang baru. Aku tak begitu selera makan. Tapi ternyata bukan hanya itu saja yang ia lakukan. Sayap ajaib itu sekali lagi mencengkeram sesuatu, tipis, hampir seperti tak kelihatan, namun aku bisa melihat bahwa itu adalah sebuah benda. Menuju ke sebuah lokasi, dipasangnya benda itu di sana. Hatiku berdesir, kenapa ia dipasang di sana? Tanpa sadar aku sempat nekad mencoba mendekatinya namun segera diusir dan ibu pun memarahiku. Aku hanya melihat dari kejauhan. Sebelum benda itu ditempatkan disana, apa itu yang kulihat tadi? Sebuah rongga, tempat dimana udara dan sinar matahari terasa lebih tajam masuk. Sungguh menarik.

"Aku rasa tempat ini sama sekali bukan dunia" kataku, "Ini adalah sebuah kotak saja, sama seperti kotak lahir dan bahkan ruang sempit sebelum aku lahir disini!"

Ibu memandangi ayah yang masih asyik makan. Tak berapa lama mereka berdua tertawa.

"Inilah dunia kita, jika kau tidak lahir dalam wujudmu, barulah kau bisa bilang begitu.."

"Aku tak percaya, pernahkah ayah keluar dari sini?"

"Keluar dari sini? Masuk ke dalam sana? Jadi kau ingin ayahmu mati nak???" bentak ibu. Aku tak menjawab dan perlahan menyingkir ke lokasi dimana benda itu dia pasang.

Aku membayangkan seluruh langit itu adalah milikku, udara yang begitu berlimpah bebas ialah punyaku, tanah yang luas tak terbatas semua untukku, sinar matahari secara penuh bisa kuserap sesukaku dan darimana gabah dan air yang tiap hari ia bawa kemari itu berasal? Pastilah ada sebuah tempat dimana gabah dan air tak akan pernah habis, pastilah juga ada tempat dimana aku bisa lari dari gelap untuk tetap melihat apa yang sedang terjadi, pastilah ada! Ah jika saja semua itu ada dan kumiliki dari dulu, tentu si Biru masih bersama kami. Kemana ia pergi? Mungkinkah ia dibawa ke dunianya itu? Matikah dia? Jika ini memang dunia milik kami, kenapa ia masih tetap mati dan kami tak bisa berbuat apapun? Tapi aku tak ingin mengatakan ini pada ayah dan ibu. Makin lama mereka selalu memberi jawaban yang tak pernah memuaskanku. Aku tak akan bertanya apa-apa lagi pada mereka.

"Tolol!" sebuah suara tiba-tiba membuat lamunanku buyar. Aku mencari-cari asalnya sebelum kulihat sesosok burung raksasa, tertawa-tawa memandangku. Ia berada di depan, namun tak bisa kudekati, ya ia ada di dalam dunia milik dia.

"Sssii.. ssiapa.. kk.. kau? Kena.. kenapa kau berada disitu?" jawabku terbata, bukan hanya karena terkejut melihat postur raksasanya, namun terlebih lagi bahwa ucapan ayah bahwa bangsa burung tidak bisa berada di dunia yang sama dengan dia kali ini benar-benar terbukti salah.

"Tolol! Kenapa aku berada disini? Ya cari cacing! Justru aku yang harusnya bertanya sedang apa kau di dalam situ?"

Di dalam situ? batinku. Sesaat kalimat itupun menjadi begitu dalam maknanya. Semakin besarlah keyakinan bahwa aku memang tak lebih dari seekor burung dalam sebuah kotak, ya.. aku, kami seharusnya tidak berada disini. Ini bukan dunia para burung, ini hanyalah sebuah kotak!!

"Kenapa kau selalu memanggilku tolol? Siapa kau?"

"Tolol! Dasar bodoh, akulah yang ingin bertanya kenapa burung sekecil dirimu terus mengataiku sebagai Siapa?" Aku semakin bingung dengan jawaban-jawaban burung besar ini, tapi karena terlalu penasaran, aku meralat pertanyaanku. "Burung apa kau? Baru pertama kali ini aku lihat burung sebesar dirimu.."

"Tolol! Panggil saja aku bangsa ayam, tak pernahkah kau melihat bangsa angsa? Mereka jauh lebih besar dari diriku.. Kalau kau, aku sudah sering melihat burung sekecil dirimu, biasanya mereka begitu gesit namun kenapa kau malah hanya meloncat-loncat saja di dalam situ?"

Aku meloncat agak turun, mencoba melihat yang menyebut diri sebagai bangsa ayam ini secara lebih dekat. Kakinya terlihat begitu kuat, sayapnya tak demikian besar dan terkatup rapat, tapi.. aduh, dada dan perutnya itu, aku takjub bagaimana ia bisa membawa semua beban itu terbang?

"Kenapa kau keberatan setiap kali aku tanya siapa kau?" lanjutku.

"Tolol!.."

"Jangan panggil aku tolol!"

"Kenapa?"

"Aku tidak tolol"

"Oh begitu? Tapi aku bukan Siapa!"

"Apa maksudmu?"

"Bahkan angsa pun tidak pernah bilang aku Siapa?"

"Apa maksudmu dengan Siapa? Aku rasa ada salah paham"

….

Siapa, dalam bahasa bangsa ayam (juga angsa) ternyata artinya adalah kecil, remeh, tak berharga. Sedangkan tolol adalah sebuah panggilan, artinya kawan.

…

Kamipun tertawa terbahak setelah menyadarinya. Kawan baruku ini sungguh menyenangkan dan ramah, setelah perkenalan yang diwarnai salah paham itu, kami cepat menjadi akrab. Ia berjanji akan datang lagi mengunjungiku esok hari. Aku tak sabar ingin bertemu dengannya lagi, aku ingin bertanya banyak hal mengenai dunianya, dunia burung yang sebenarnya, sedangkan dia rupanya juga sedang kesepian selain memang punya sifat suka bercerita apa saja kepada siapa saja. Tak kuceritakan ini kepada ayah, ibu, Buri atau Biri. Tidurku kali ini lebih lelap meski ibu selalu mengingatkan agar aku terus waspada jangan-jangan kejadian malam kemarin terulang lagi.

"Jadi dia memang punya persediaan makanan yang tak ada habisnya?"

"Tepat, dan untuk air, akupun sudah tahu tempat dimana air tak akan pernah ada habisnya walau diminum oleh siapapun." Raut si ayam terlihat demikian bangga saat menjelaskan hal ini, aku sendiri mencoba tidak terlalu menunjukkan bahwa sebenarnya aku sungguh tak tahu apa-apa.

"Aku dengar ribut-ribut kemarin disini, apa yang terjadi?" raut si ayam agak serius meski pandangannya terus menghadap ke bawah demi mencari makanan.

Aku kembali teringat pada si Biru yang entah pergi kemana, "Aku tak tahu, tak ada yang tahu, namun banyak yang bilang bahwa bukan dia penyebabnya. Yang pasti, salah satu kawanku sejak saat itu tidak pernah kembali lagi.."

"Ular? atau Kucing?"

Sebagai bangsa burung, cerita tentang keganasan atau bentuk ular mungkin sudah pernah kudapat, namun apakah kucing itu? Kembali aku merasa diriku sebagai burung yang amat bodoh.

"Kucing itu memang seringkali lebih berbahaya dari ular, aku pernah dikejar dan nyaris ditangkapnya sebelum ia datang dan mengusir sialan itu." lanjutnya

"Berbahaya sekali?"

"Ya, larinya sangat kencang dan bisa memanjat juga, walau panjatannya tak secepat ketika lari.." kata ayam sambil cakarnya menggaruk dan menyibakkan tanah.

"Terbang?"

"Tidak.."

"Kenapa kau tak terbang?"

Ia berhenti dan memandangku lurus, "Mungkinkah aku bisa terbang dengan badan sebesar ini? Nenek moyang kami telah ditangkap dan tubuhnya dibentuk sedemikian rupa oleh nenek moyangnya, agar daging bagian dada, perut juga paha kami jadi semakin besar dan besar lagi.. Kau tahu untuk apa? Agar setelah dagingnya banyak ia bisa memakannya. Bagaimana sayap sekecil ini bisa membawa kami terbang ke awan-awan? Dia memang tak pernah memikirkan apa-apa selain kepentingannya sendiri, bahkan setiap kali kami bangsa ayam menceritakan kabar gembira mengenai telur-telur, eeh.. ia malah mengambil telur-telur itu seenaknya, untuk dimangsanya juga." Ayam terlihat sangat berapi-api ketika mengatakan semua itu.

"Aku juga tak pernah percaya dengannya, kini aku tahu kenapa ia mau memberi makan kami semua, ternyata ia jauh lebih bahaya dari ular, kucing atau apapun.." kataku menambahi. Dalam hati aku sendiri tak mengira bahwa ayam ternyata bernasib sangat malang, aku juga menyesal telah menanyakan perihal ketidakmampuannya untuk terbang itu, satu hal yang akan sangat memalukan bagi bangsa burung manapun.

"Aku sudah tidak tahan harus terus berada di dalam sini.." kataku satu kali.

Ayam tersenyum, "Ya, tentu saja, burung dengan postur sepertimu seharusnya bisa tinggal diantara pepohonan itu, bersarang di atas sana dan mencari makan sendiri dari tanah."

"Banyakkah bangsa burung lain yang hidup di luar?"

Dan ayam tertawa sangat keras.. "Tolol! Disinilah dunia bangsa burung, bukan di dalam situ!"

Kali ini aku tak peduli dengan ucapan tolol tadi, entah itu berarti tolol dalam bahasa ayam atau tolol dalam bahasaku sendiri, aku pikir aku akan tetap menjadi burung bodoh jika masih terus berada di dalam sini. Tak ada yang bisa menahanku untuk terus berada dalam kotak yang kian lama kian terasa sempit ini, aku harus mencari cara untuk keluar! Hanya saja, bagaimana aku bisa keluar?

Hari demi hari berlalu, setiap hari ayam selalu datang masih mencoba mencari cacing yang tak kunjung ia temukan. Sementara itu, aku semakin sering mendengarkan cerita ayam tentang dunia luar yang begitu indah, bebas, walau juga cukup berbahaya. Namun setiap kali menceritakan tentang bahaya, ayam selalu menambahi dengan mengatakan burung kecil sepertiku jauh lebih bisa bertahan hidup daripada burung berbadan besar tapi tidak bisa terbang seperti dirinya. Aku sendiri terus memutar otak untuk dapat keluar dari tempat ini, aku tak peduli lagi jika ayah, ibu atau semuanya lebih suka disini, aku hanya ingin menjadi burung sejati, yang bebas terbang tinggi dan mampu mencari makanannya sendiri. Akhirnya aku menemukan juga satu cara, atau satu-satunya cara, untuk keluar, yaitu saat ia datang membawakan makanan dan air.

"Akhir-akhir ini kau nampak banyak gerak?" tanya Biri

"Ya, aku memang sedang ingin melatih sayapku. Kau sendiri, apakah kau sudah puas hanya bisa terbang paling cepat diantara 5 ekor burung saja?"

"Kenapa harus tercepat?"

"Karena yang terlambat akan mati seperti Biru"

"Aku memang bukan yang tercepat namun juga bukan yang terlambat…"

"Apa kau juga berpikir bahwa disinilah duniamu yang sesungguhnya?"

"Kau terlalu banyak berkhayal? Kau pikir siapa dirimu?"

"Kau juga harus berpikir siapa dirimu? Untuk apakah kita punya sayap sesempurna ini jika dengan melompat pun kita sudah bisa mengelilingi 'dunia'?"

"Tapi sayapmu itu juga tak akan sanggup mengelilingi dunia miliknya.."

"Apa kau pernah mencobanya?"

"Aku tak berminat masuk ke dalam dunianya seperti dirimu"

"Yah, nanti.. nantilah.. mungkin nanti akan kujenguk kau dari luar sana…"

Perbincangan kami terputus. Kali ini aku dengar suara ayam. Namun bukan suara ramah, cerita-cerita atau pengumuman tentang telur atau tentang mentari seperti yang biasa ia lakukan. Kali ini jelas kudengar ia minta tolong. Aku segera terbang melihat, Biri juga ikut dan ternyata semua sudah bertengger di tempat yang paling strategis untuk melihat apa yang terjadi.

Pemandangan yang nampak di depan sungguh mengerikan. Lagi-lagi dia, kali ini tak hanya sayapnya, bahkan kakinya pun digunakan untuk mencengkeram seluruh tubuh ayam yang tak berkutik. Ayam terus berteriak minta tolong, aku tahu ia melihatku, namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku masih di dalam sini, terkurung dalam ketidakbisaan, dan untuk kedua kalinya aku tak bisa menolong kawanku. Semua mata tertegun melihat darah mengalir. Sebuah benda lain, lebih tajam dari cakar dan paruhku maupun si ayam, perlahan tapi pasti merobek dan menghancurkan leher si ayam. Darah masih mengalir semakin deras, jeritan ayam makin lemah hingga akhirnya tak ada lagi. Dia, si pembunuh paling kejam yang pernah kulihat itu melepaskan semua cengkeramannya, membiarkan ayam tergelepar, ayam sempat mencoba lari, masih dengan leher yang terbuka dan darah mengalir deras, namun tentu itu usaha yang sia-sia. Beberapa langkah ia lari, akhirnya robohlah tubuh itu, tak bergerak lagi. Mati. Seperti saat paruh kami mengupas gabah, ia pun dengan cepat mengupas bulu-bulu ayam dalam sebuah wadah berisi air panas. Kami semua mengutuk perbuatannya. Aku tak bisa berkata apa-apa, untuk beberapa saat aku melupakan semua. Lupa akan bayangan kebebasan, lupa akan rencana melarikan diri. Harapanku seakan hancur bersamaan dengan setiap jeritan ayam, setiap tetesan darah, dan dengan setiap adegan menyeramkan itu. Yang aku ingat hanyalah berbagai kisah yang pernah diceritakan ayam.

Beberapa hari aku tidak lagi memikirkan tentang rencana kabur, bahkan aku tidak memikirkan apapun. Aku menolak untuk makan karena semakin hari kini aku semakin yakin bahwa dialah yang membunuh si Biru. Setiap makanan yang ia bawakan adalah sebuah langkah yang akan semakin mendekatkan kami kepada kematian. Ayah dan ibu nampak cukup kuatir dengan keenggananku untuk makan, mengingat mereka tidak mengetahui persahabatanku dengan si ayam. Hanya beberapa waktu saja aku tidak makan, dua hari setelah kematian ayam aku menyadari kesalahanku.

Sikap ayah, ibu, Biri dan Buri tidak banyak berubah sejak melihat pembantaian ayam, apalagi sejak aku kembali makan lagi. Hari-hari mereka tetap berkisar pada gabah, air, loncat kesana kemari serta nyanyian. Ah nyanyian itu… Aku merasa sepertinya akhir-akhir ini mereka sengaja membawakannya lebih sering lagi:

"… Dunia bukanlah semesta

Tak ada tempat yang leluasa!!" seru ayah

"Namun tiada perlu kau gelisah

Rentangkan tanganmu, peluk kawanmu

Kebersamaan dalam sayang, di situ… di situlah kebebasan…" Biri dan Buri menyahut bersamaan.

Mereka pun saling berpandangan dan tersenyum. Suara keduanya lebih bagus dari ayah maupun ibu. Aku sendiri memang sangat jarang bernyanyi bersama, setiap kali mereka menyanyikan lagu itu berulang-ulang aku mencoba tidak melibatkan diri dengan cara sibuk mengupas gabah. Suasana nampaknya lebih damai sekarang. Setidaknya begitu yang sering mereka katakan. Mungkin benar, tidak ada lagi malam-malam tegang dan terutama, barangkali karena aku relatif lebih banyak diam sekarang. Tak ada perkataan tentang pergi dari tempat ini, tak ada saling ejek dan tak ada ajakanku agar mereka memikirkan apa yang sedang kupikirkan.

Pagi itu seekor cacing kecil nampak merayap di satu sudut. Inilah dia mahluk yang kata ayam dagingnya sangat lezat itu. Aku tak berminat untuk mencoba menyantapnya, aku cuma heran kenapa tiba-tiba bisa ada cacing di tempat ini? Nampaknya ia seperti tahu bahwa kini sudah tak ada lagi yang mengincar ingin memangsanya. Cacing itu merambat sangat pelan, dan ternyata ia tidak sendirian. Ada dua lagi di dekat-dekatnya. Aku hanya tertegun, memerhatikannya, aku teringat kembali dengan si ayam. Ini wilayahku, bukan disini seharusnya cacing itu berada. Akan sangat mudah bagiku untuk menangkap atau mencabik-cabik tubuh cacing ini, hanya untuk kesenangan. Kudorong saja tubuh cacing itu, ia jatuh, begitu lemah, namun hanya itu saja yang bisa kulakukan. Ia jatuh cukup jauh dan tak dapat kujangkau lagi dari sini. Aku jauh lebih kuat darinya namun memang hanya itu saja yang bisa kulakukan terhadap mahluk lemah itu. Angin bertiup menerpa dan menggoyangkan bulu-bulu wajahku, samar-samar aku masih mendengar nyanyian itu dilagukan lagi.

"Kraak.." suara keras itu menandakan kedatangannya. Biri meloncat ke arahku menghindari dia. Seperti biasa, dia datang dengan membawa gabah di sayap kanannya serta air di sebelah kirinya. Seperti biasa, lorong keluar juga dibuka lebar, ditahan oleh kepalanya, kalau aku terbang dengan kecepatan penuh, dia tak akan bisa berbuat apa-apa karena kepalanya itu memang tak bisa bergerak leluasa, apalagi menghalangiku.

"Sampaikan salamku pada ayah, ibu, dan Buri" bisikku kepada Biri.

"Apa yang.."

Dia mengeluarkan bunyi begitu keras, kasar dan menyakitkan telinga. Sempat juga sayap mematikan, senjata pembunuhnya itu hampir mengenaiku. Namun aku tetap mengepakkan sayapku sekuat tenaga, dengan cepat aku merasa lelah, semua latihan terbang seperti tidak ada artinya, rasanya inilah jarak terbang paling jauh yang pernah kutempuh. Dalam hati aku mengharapkan akan ada batas untuk menghentikanku agar aku bisa beristirahat, namun tak ada lagi batas itu. Tubuhku seakan mati rasa, yang kutahu adalah angin berhembus begitu kencang, menusuk-nusuk seperti saat pertama kali aku merasakannya di hari kelahiranku. Beberapa saat akupun baru menyadari apa yang terjadi. Kubuka lebar-lebar mataku, aku terbang! Benar-benar terbang, kulihat dia nampak kecil dibawah sana, ia masih mencoba berlari dan sayapnya menggapai-gapai. Ia sama sekali tak bisa terbang, aku merasa telah mengalahkannya. Sesuatu yang bahkan tak pernah kubayangkan apalagi kurencanakan. Kutemukan sebuah dahan yang sangat besar, hinggap disana. Inilah dunia bangsa burung, aku benar-benar merasa siap untuk petualangan hebat ini. Kini tentu aku juga lebih dari ayam karena aku bisa terbang. Aku merasa begitu bodoh telah menunda-nunda rencanaku selama ini. Kulihat di bawah, itulah duniaku dulu. Memang benar-benar tak lebih dari sebuah kotak, dengan sekat-sekat yang membuatnya sangat sangat kecil dibandingkan segala sesuatu di sekelilingku ini. Duniaku sekarang adalah dunia dimana segalanyai bisa kusentuh, kurasakan, kudekati bahkan kusantap.

Cukup lama, dan ingin lebih lama lagi sebenarnya aku ingin menikmati dan merasakan dunia baruku ini. Namun lapar datang cepat, apalagi setelah mengeluarkan tenaga demikian banyak. Ia kini sudah tak ada lagi, dan ternyata ia pun masuk ke dalam sebuah kotak! Hanya saja kotaknya memang sangatlah besar apalagi ia juga bisa keluar dan masuk sesukanya. Itulah bedanya. Aku mencoba mencari-cari kira-kira dimana tempat gabah tak pernah habis itu. Perutku makin melilit, aku memutuskan untuk terbang turun dari tempatku. Nah, di dekat kotak atau 'dunia' ku dulu itu ada beberapa gabah sisa yang tercecer, cukup banyak untuk dimakan seorang diri. Satu.. dua.. kosong.. isi.. kosong.. kosong.. Ah, ternyata memilah-milah diantara gabah yang kosong dan isi dalam tempat yang begitu luas ini malah lebih menarik daripada memakan sekumpulan gabah penuh isi di tempat sempit itu. Setelah makan, aku berencana akan mulai mencari dimana sumber gabah yang tak pernah habis itu.

Di dekatku seekor cacing pelan-pelan merambat menyusuri tanah. Aku hanya tertawa, kini menggoda cacing itu sama sekali bukan tantangan. Akupun melanjutkan makan. Sreet.. aku menoleh, kulihat mahluk lain disana. Mahluk lain pertama yang kujumpai di dunia bebas ini. Tubuhnya sedikit lebih besar dari ayam, lebih panjang tepatnya, sedang tubuh panjang itu meski ditutupi bulu yang indah namun berbentuk aneh. Yang lebih aneh lagi, sosok tersebut tidak memiliki sayap namun memilki empat kaki yang semuanya dipakai untuk berjalan. Aku masih bingung apakah aku harus menyapa atau lari. Mulut mahluk itu terbuka, dan mengeluarkan sebuah suara. Suara itu!! Suara itu!! Aku tahu.. Aku kenal suara itu! Dalam sekejap aku merasa mahluk itu adalah bahaya, lebih bahaya dari dia. Mahluk itu mundur, kembali dengan sekuat tenaga aku mengepakkan sayapku...

Ah ayah, ibu, Biri, Buri, Biru, ayam.. kenapa badanku terasa berat, nyeri, sempat kurasakan sesuatu yang menusuk, aku mencoba berteriak minta tolong namun sedetik kemudian tak ada sakit kurasakan lagi, tak kurasakan apa-apa lagi, bahkan tak kurasakan tubuhku, semua gelap. Lagu itu, kembali terdengar.. dinyanyikan oleh suara yang tak pernah kukenal. Aku merasa demikian ringan, telah benar-benar bebaskah aku sekarang?

Frekuensi kunjunganku ke kantor pos meningkat sejak lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah, aku hanya beberapa kali ke kantor pos ketika disuruh bayar rekening listrik, telepon dsb. Setelah lulus, kau mungkin bisa menebak untuk apa aku sering ke kantor pos. Benar, mengirim lamaran kerja. Dan sekarang, sejak beberapa bulan terakhir ini aku juga harus berusaha untuk sebulan sekali ke kantor pos, kali ini untuk bayar cicilan motor. Dan sebentar lagi juga untuk kembali mengirim surat-surat lamaran kerja.

Aku kira kantor pos di Indonesia ini rata-rata sama, tak jauh beda antara satu dengan lainnya kecuali ukurannya saja. Waktu kecil, setahuku kantor pos hanyalah kantor untuk mengirim surat, paket, wesel dsb. Kini kantor itu telah dipakai untuk banyak hal; mengambil uang pensiun, mengambil dana kompensasi kenaikan BBM yang akan segera diakhiri, membayar rekening-rekening bulanan tadi, membayar kredit barang, untuk menaruh iklan dan banyak lagi. Tapi dari dulu kantor pos Indonesia selalu didominasi warna oranye, kenapa juga ya? dan siapa yang memilih warna itu. Menarik untuk dicari tahu. Mungkinkah ada hubungannya dengan peninggalan budaya Belanda? Willem van Orange?

Untukku, kesan dari kantor pos besar di tiap kota adalah sebuah bangunan yang penuh dengan sejarah. Yang mempengaruhi pendapatku ini mungkin adalah kantor pos besar di Semarang atau Bandung yang sebenarnya belum pernah kulihat langsung namun sering kubaca bahwa dulunya bangunan tersebut adalah bekas tempat bersejarah peninggalan Belanda. Namun sekalipun tidak menempati sebuah bangunan bersejarah, aku rasa kantor pos tetap lekat dengan sejarah. Bayangkan saja bagaimana ribuan atau jutaan surat yang pernah mampir di situ tentu membawa sejarahnya sendiri-sendiri. Apalagi di jaman sekarang, aku rasa nilai sebuah surat sendiri sudah sangat sarat dengan potensi untuk mengubah sejarah dan hidup pengirim maupun penerimanya. Aku pikir sebuah kantor pos tentu sudah pernah disinggahi ribuan surat yang mengabarkan berita-berita mahapenting dalam kehidupan seseorang. Surat berisi kabar duka, kabar suka, surat permohonan, surat penolakan, surat putus cinta, surat jatuh cinta, surat ancaman, surat pemberitahuan, surat rencana kejahatan, dan surat-surat lain bahkan yang isinya remeh seperti ucapan selamat atau yang sekadar berisi salam, semuanya dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, dalam kadar yang berbeda-beda.

Omong-omong soal kantor pos aku jadi ingat kalau aku pernah mendownload sebuah file drama karya sastrawan Rabrindranath Tagore berjudul the Post Office, belum sempat kubaca karena agak malas membaca naskah drama, bahasa Inggris lagi. Jika kau sering membaca sastra poskolonial, kantor pos mungkin cukup banyak disebut. Tapi aku rasa apresiasi bangsa barat pada pos jauh lebih tinggi daripada yang diberikan oleh bangsa seperti Indonesia. Di film-film tentang revolusi Amerika atau perang dunia, kantor pos dan petugas pos (termasuk merpati pos) dipuja-puja sebagai pahlawan. Mereka (petugas pos) dikabarkan sebagai orang-orang yang rela menderita berpanas-panas, kedinginan atau melewati medan yang sulit demi mengantarkan sebuah surat yang seringkali sangat menentukan keberhasilan perjuangan. Pekerjaan pengantar pos adalah pengabdian nan tulus, seperti yang ditampilkan dalam salah satu album Donal Bebek. Ceritanya Donal suatu kali menjadi tukang pos, dengan penuh dedikasi ia rela berjalan menempuh medan yang sangat sulit, menerobos badai salju untuk mengantar satu surat tapi ternyata surat itu adalah sebuah surat tagihan, si penerima pun malah marah-marah pada Donal.